この記事はSafie Engineers' Blog! Advent Calendar 22日目の記事です

はじめに

こんにちは、セーフィー株式会社でAI開発をしている木村です。年の暮れということで、今年チームで始めた取り組みについて共有させていただきます。

私は昨年セーフィーに入社した新米エンジニアで、日々勉強の毎日を送っていました。そんな中、技術力向上のために本を読んでインプットすることは重要だと感じていましたが、一人では継続が難しく悩んでいました。

そこで、「複数人で読み進めれば、より効果的にインプットができるのではないか」と考え、チーム内で輪読会を開催することにしました。

輪読会は「始めたものの続かない」という声をよく耳にする活動ですが、私たちは1年間継続することができています。

本記事では、”サスティナブル” な輪読会を実現するために運営として気を付けたことや、実践を通じて改善してきたことなどについてお伝えしたいと思います。

なぜ輪読会を始めたのか

知識を増やせる、インプットを楽できるという点の他にも、輪読会には多くのメリットがあると考えています。

- 相互サポートによる学習効果

理解に時間がかかってしまう難しめの本でも、互いにサポートし合うことで読破が可能になります。また、本に書かれている内容だけでなく、メンバーの実務経験や関連知識も共有できるため、一人で読むよりも多くの学びを得ることができます。

- チーム内の共通知識の醸成

同じ本を読み、その内容を互いに認識していることで、チーム内の共通知識が育まれます。これはコードレビューなどの実務でも活かされ、「あの本のアレ」といった共通認識をベースにしたコミュニケーションが可能になります。

- コミュニケーションの活性化

普段の業務では直接関わる機会が少ないメンバーとも対話する場となり、チーム内のコミュニケーションが活性化します。技術的な議論を通じて、お互いの考え方や知見を共有する良い機会となります。

これらのメリットを活かし、個人の技術力向上とチームの成長の両方を実現できる場として、輪読会をスタートさせました。

実施形態

基本情報

- 参加規模:6~8名程度

- 実施形式:基本オフライン(オンライン併用)

- 参加形態:自由参加制

- 開催頻度:週1回

- 所要時間:1時間

やり方

輪読会の実施方法には、大きく分けて「当日その場で読む」パターンと「事前に読んでくる」パターンがあります。

私たちは、コミュニケーションの活性化やディスカッションによる関連知識共有をを重視し、「事前に読んでくる」パターンを採用しました。

さらに、事前に読んでくるパターンにも以下の2つの方式があります:

- 全員が読んできてディスカッションを行う

- 数人が読んできて発表する

ディスカッション方式の方がコミュニケーションの活性化には効果的ですが、参加者全員に毎回の予習が必要となり負担が大きくなります。

長期的な継続を考慮し、私たちは以下のようなハイブリッドな形式を採用しました。

1. 当日の発表担当者数名が事前に読んで簡単な発表を行う

2. その後、質問や補足の時間を設け、参加者全員で対話する

この方式により、発表担当者以外の参加者の負担を抑えつつ、活発な意見交換の場を作ることができました。

本選び

本は参加者全員で候補を出し合い、投票によって選びました。

最初に選んだ本は、

出版社はオーム社の 「リファクタリング(第2版): 既存のコードを安全に改善する」

(著者:Martin Fowler、翻訳者:児玉 公信 , 友野 晶夫 , 平澤 章, 梅澤 真史)です。

この本は、リファクタリングの本質的な考え方から具体的な手法まで、体系的に解説された名著です。

(本の内容についてはここでは詳しく触れませんが、リファクタリングの勘所やコードを修正するステップについて細かく記載されており、非常におすすめな書籍でした。)

実際にやってみて

週1回1時間の頻度で実施し、4か月ほどかけて1冊を読み終えました。

実際に輪読会を運営してみて、当初の期待通りの効果が得られただけでなく、予想以上の学びもありました。

- 良かった点

- 一番の成果は、一人では途中で挫折しそうなぶ厚めの本を最後まで読み切れたことです。メンバー同士で分からない部分を教え合い、それぞれの理解を深めながら進められたことが、完走につながりました。

- 予想以上だったのは、メンバーそれぞれの実務経験や関連知識の共有から得られる学びの多さでした。例えば「製品コードの○○の部分はこのようにリファクタリングするとよさそうだね」といった具体的な改善提案が出てきて、より実践的な議論に発展することができました。

- 課題となった点

- メンバーがあまり興味を持てない章に差し掛かると、議論も盛り上がらず、一時的にモチベーションが下がってしまう時期がありました。この経験から、本の内容から重要なポイントを見極めて読み進める必要性を実感しました。

ふりかえり

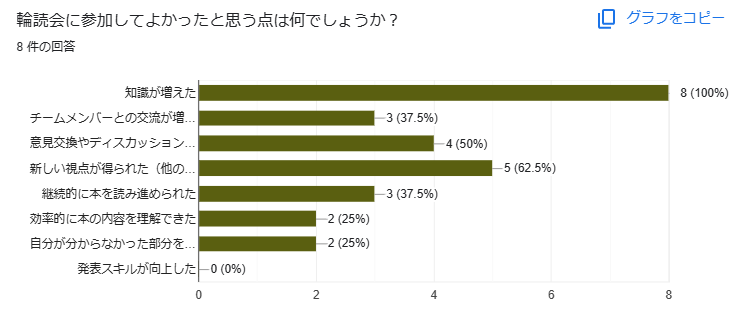

アンケート

1冊通してやってみた後、運営改善のためにアンケートを実施しました。5段階評価での結果は以下の通りでした。

- 全体的な満足度:4.0 / 5.0

- 本がためになったか:4.1 / 5.0

- 発表資料のわかりやすさ:4.0 / 5.0

ポジティブな意見

知識が増えたという意見が多かったのはもちろんのこと、

- 新しい視点が得られた(他の参加者の意見や考え方から新しい視点を得た)

- 意見交換やディスカッションが有意義だった

という意見が多かった。

改善点として挙がった意見

一方で、以下のような課題も指摘されました。

- 本の内容にあまり興味を持てなかった

- 自由に参加という形と発表者分担制がかみ合ってない

- 発表担当が連続するとやや負担に感じる

- チームの状況や目的に合わせて、取り上げる章を選択的に決めても良さそう

アンケート結果を踏まえた改善

アンケート結果を踏まえ、より効果的な輪読会を目指して以下の改善を実施しました。

複数の本の並行読書制の導入

読む本を2種類に増やし、参加者がより興味のある本を選べるようにしました。これにより、メンバーの学習意欲を高めることが期待できます

班制度の導入

本ごとに班分けを行い、各班で発表を担当する形式に変更しました。これにより、業務都合などで輪読会に参加できない場合でも、班内で柔軟に担当を調整できるようになり、運営の安定性が向上しました。

期間の明確化と効率化

各本に対して輪読会の回数を事前に設定し、その期間内で完結させる方式を採用しました。これにより、

- 複数の本を並行して進めても、読了のタイミングを揃えられる

- 重要度の高い章に焦点を当てた効率的な進行が可能になった

これらの改善により、より柔軟で効率的な輪読会の運営が実現でき、参加者の満足度向上にもつながりました。

まとめ

本記事では、1年間継続できた輪読会の運営について紹介させていただきました。

特に、アンケートを通じて得られた意見を基に実施した改善(複数の本の並行読書制、班制度の導入、期間の明確化)は、輪読会の質を大きく向上させることができました。

輪読会は、個人の技術力向上だけでなく、チーム内のコミュニケーション活性化や知識共有の場としても非常に有効です。

本記事が、みなさんの職場での ”サスティナブル” な輪読会立ち上げと運営の参考になれば幸いです。

さいごに

セーフィーではこのように学習意欲の高いエンジニアとともに開発する仲間を募集しています!

この記事を読んでもし興味を持っていただけた方は、ぜひ採用サイトもご覧ください。

カジュアル面談のみでも大歓迎ですので、お気軽にご連絡ください。